|

Poétique du carnet de route

J’ai découvert l’Amérique le 3 avril 1994, en prenant des notes sur un

carnet à spirales de la marque « Hotlines – stationery » dans un fast

food de Los Angeles où je mangeais des patates au lard et des œufs

brouillés. Il était 8 heures du matin. J’étais en ma 42ème année et

venais de quitter pour la première fois « l’Europe aux anciens parapets

».

Ce petit carnet à spirales de 10 cm sur 15, dont 57 pages sont

remplies, contient ma découverte. Cela seul fait son prix. Jamais il ne

sera publié. Je n’en livrerai ici que le souvenir.

Carnet : « petit cahier de poche, destiné à recevoir des notes », dit

le dictionnaire. Il en est de toutes sortes, formats et qualités. Ce ne

sont souvent que des outils dérisoires, cornés et griffonnés. Faits

pour les rudiments, les ébauches, les amorces, les esquisses… Destinés

à se faire la main ou à garder la main, d’un usage un peu maniaque, de

l’ordre du secret.

Pourtant, le simple fait qu’un tel parallélépipède de papier trouve sa

place dans une poche, qu’il en sorte puis y rentre, au gré des humeurs

et des intempéries, et accompagne de près les mouvements du corps du

marcheur, aussi bien que ses perceptions, ses sensations et ses

pensées, mérite que l’on s’y attarde…

Un psychanalyste dirait que sa nature est de type transitionnel,

puisqu’il instaure un espace qui se situe à mi-chemin du subjectif et

de l’objectif : une aire intermédiaire d’expérience entre le dehors et

le dedans, affective et intellectuelle à la fois, à même de constituer

une défense contre l’angoisse de l’inconnu. S’il n’appartient pas au «

corps propre », il le prolonge illusoirement. L’une de ses fonctions

est de favoriser, voire de véhiculer et de représenter la transition

entre l’intime et l’étrange.

Dans une chambre d’hôtel, à la terrasse d’un café, ou dans le no man’s

time de quelque salle d’attente, le carnet est manière de poursuivre ou

de rétablir une conversation avec soi-même. Il arrive même que le temps

consacré à l’écriture du carnet offre seul l’occasion de réarticuler

silencieusement sa propre langue quand l’idiome local en éloigne… Je me

souviens du curieux sentiment d’insularité éprouvé à Beyrouth ou à

Pékin, lorsque dans un lieu public je prenais des notes, immergé dans

un brouhaha de conversations en arabe ou en chinois auxquelles je ne

comprenais rien. Tenir un carnet, c’est ainsi s’assurer d’une espèce de

continuité dans la discontinuité du voyage. C’est demeurer lié par un

précieux cordon de signes à cette langue maternelle que l’on a

momentanément cessé de parler et qui nous redevient d’autant plus chère

qu’elle s’efforce d’appréhender des réalités étrangères, de dire un

autre monde.

Selon les cas, évidemment, les carnets de route accueilleront une

proportion très variable de réflexions, rêveries, pensées, notations

diverses, descriptions ou commentaires. Ils feront une part plus ou

moins abrupte au dehors et témoigneront à des degrés divers de

l’ébranlement provoqué dans la sensibilité du sujet par le voyage.

Il ne me semble toutefois pas exagéré de dire que le carnet de route

est le contraire d’un journal intime, celui-ci supposant une espèce de

rituel privé, des retrouvailles régulières avec le cadre familier d’un

bureau ou d’une chambre, et la conservation d’une intimité, si curieuse

puisse-t-elle être du monde extérieur.

Il n’est pas non plus assimilable au « journal de voyage », tel que

Michaux l’a illustré dans Écuador, puisque tout autrement élaboré,

celui-ci obéit à une chronologie et se constitue en texte à part

entière.

Somme toute, le carnet demeure en deçà. Plus près de la main et du

pouls, il enregistre aussi bien le battement du cœur des grandes villes

que celui des saisons. Si l’on devait lui attribuer quelques qualités

spécifiques, susceptibles de constituer les rudiments d’une poétique

qui lui serait propre, sans doute faudrait-il imaginer des vertus dont

aucun traité n’a dressé la liste :

- La justesse de regard, ainsi que la prompte

coordination de l’œil, de la pensée et de la main, seule à même de

garantir la valeur de photographie mentale propre à la note.

- La teneur en oxygène, essentielle à cette écriture

dont la fonction est avant tout respiratoire.

- La quantité de matière première qu’elle recèle, assez

riche pour conduire jusqu’au texte qu’elle a pour fonction de produire

par transformation.

- Le taux de particules inflammatoires ou détonantes en

suspension dans ces pages où le sujet entend s’arracher à la répétition

de ses fatigues.

- Le nombre de courts-circuits opérés entre des

éléments a priori hétérogènes et étanches les uns aux autres.

Le carnet de route s’enrichit par inflammation et propagation. Son

écriture est une affaire de stimuli et de courants. Un certain rythme

lui est propre, puisqu’il se remplit par à-coups de tout ce qui coupe

nos chemins. Écrivain par intermittences, tel est le marcheur : un

écrivain possible, en devenir, à l’état naissant, qui entame, s’élance,

opère des trouées, esquisse des parcours, coupe court,

s’interrompt puis revient, sollicitant et sollicité, conduit par un jeu

secret de questions réponses et par toute une économie d’échanges avec

le dehors dont son écriture ne livre que des aperçus…

Étrange lecture que celle du carnet où la continuité d’une chercherie

tout intérieure, procédant par successifs tâtonnements, apparaît

traversée de fusées soudaines : le dehors brusque le dedans, les choses

et les bruits du monde interfèrent inopinément avec la lecture, la

réflexion et la rêverie. On y voit l’esprit, nez au vent, bifurquer

tout à coup. D’imprévisibles effets de suite opèrent des croisements

inopinés. Entre ce qui est là, extérieur, sous les yeux, tout à coup

surprenant, et ce qui vient de la vie intérieure ou des livres,

s’établissent des proximités, des rencontres : conjonctions,

disjonctions et appariements.

La mémoire même est autrement sollicitée. Il peut arriver qu’elle

rajeunisse d’une façon inespérée, lorsque les aléas de la route

empruntée font soudain ressurgir d’imprévus souvenirs d’enfance. Je me

souviens ainsi avoir retrouvé avec précision, en Roumanie, dans un

hôtel pauvrement meublé de formica, un intérieur de la province

française des années soixante et d’avoir quasiment reconnu d’anciens

camarades de classe dans la politesse appuyée d’étudiants portant une

chemise blanche amidonnée et une veste de costume gris aux épaules

étroites.

Ainsi les carnets de route tracent-ils autant de chemins vers

l’intérieur qu’à travers des territoires étrangers. Ils étendent ou

distendent l’histoire même du sujet dans des directions imprévues.

Érotique est le carnet de route qui fait bâiller le temps et se plaît à

ce qu’on l’entrouvre. Affaire de jointure, de contact, lieu préféré de

ce qui mûrit dans l’entre-deux, à l’intersection de l’œil et de la

pensée, du corps et du dehors, pas à pas, page à page.

Échappant au souci du livre, voire à ses angoisses, un plaisir du texte

lui est propre. Plaisir des commencements, des promesses. Plaisir de la

note frappée ou tenue, de la variété des éclats, des bouts de

description, de récits, de dialogues, de poèmes parfois. Plaisir de

l’interjection et de sa résonance. Plaisir de vérifier que le langage

répond lorsqu’on le sollicite. Plaisir de sa plasticité et sa

ductilité. Plaisir qui ignore l’impuissance, puisque dans le meilleur

des cas il semble que les mots affluent en même temps que le monde.

Celui-ci vient par bribes , parfois directement en phrases, voire en

paragraphes ou en scènes. Et ce sont des rideaux qui se déchirent,

comme si le réel cessait de nous être fermé sans perdre son étrangeté.

Le plaisir électif du carnet commence à l’heure du choix de ce docile

compagnon de route. Il faudra qu’il tienne dans la poche et résiste à

l’usage. L’objet, sa couleur, son épaisseur, son contact, sa

maniabilité, sa relative rigidité pourtant, permettant d’écrire debout

ou sur les genoux, sa tolérance aux encrages maladroits et aux ratures,

son aspect nécessairement modeste, avec ou sans carreaux, lignes,

spirales ou élastique… tout cela a pour le voyageur autant d’importance

que le choix d’une veste, d’un sac ou d’une paire de chaussure…

Je dois avouer une préférence très marquée pour les carnets japonais :

la qualité de glisse de leur papier d’un très léger blanc cassé,

couleur de coquille d’œuf (c’est une teinte favorable à la

germination) est accueillante à ces heureux mouvements de plume sans

lesquels il n’est pas pour moi de voyage accompli. Étant de ceux qui

circulent avec des phrases, mon bonheur tout anachronique dépend d’un

toucher de plume que volontiers je dirai lyrique.

Il me plaît de penser que ce toucher conserve, en dépit des siècles qui

ont passé et de l’éloignement des mythes, quelque parenté avec

l’antique toucher des doigts de l’aède sur la lyre : il a lieu la

plupart du temps au-dehors, il est inspiré et improvisé, il fait vibrer

et laisse affluer vers la page les êtres et les objets du monde. Le

carnet est lieu d’affluence…

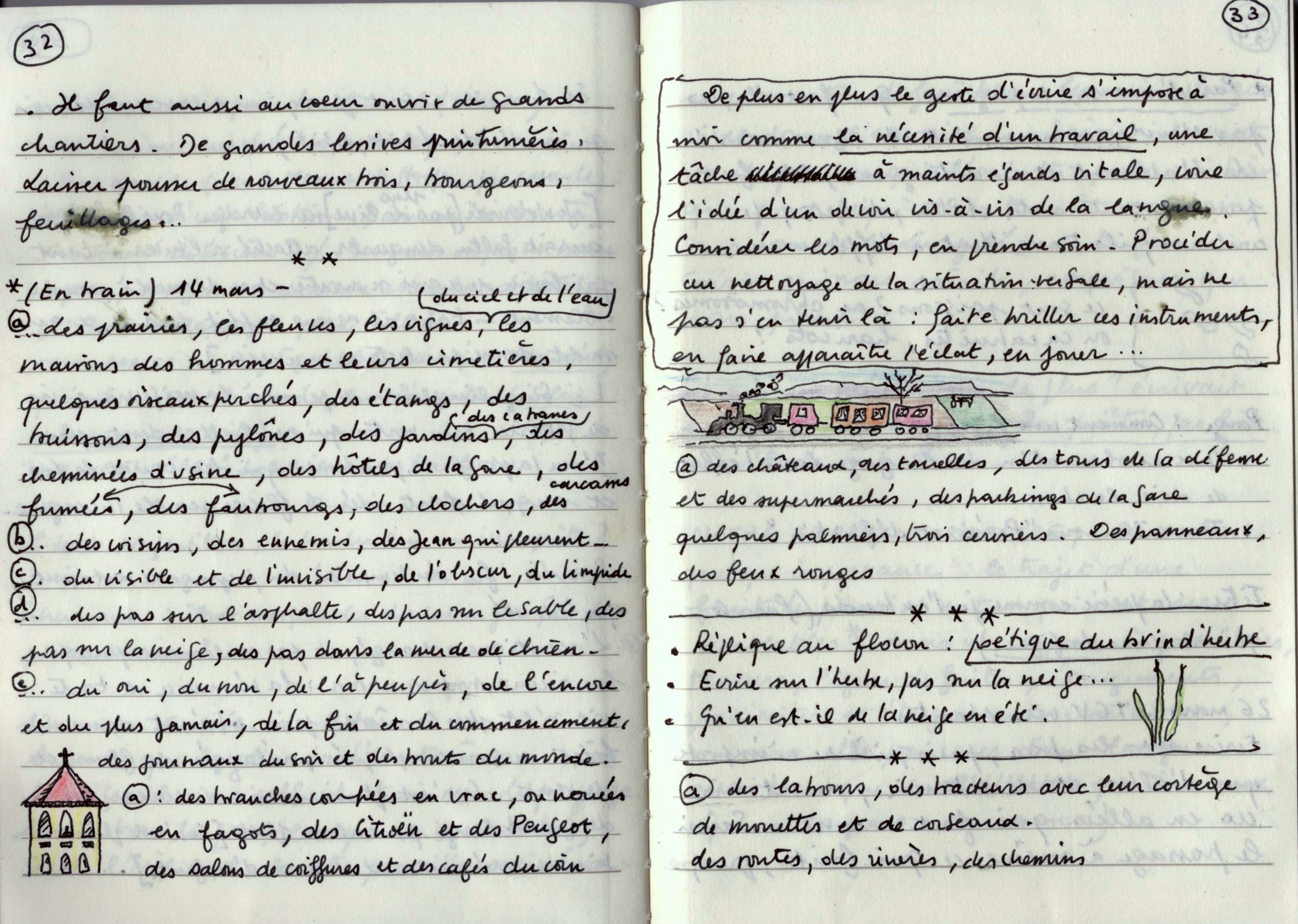

De cette affluence, je ne suis d’abord tenté que de dresser la liste.

Moins désireux d’écrire que de simplement nommer, dénombrer ce qui est

là et dont la variété suffit seule à produire une espèce d’exaltation :

des prairies, des fleuves, des vignes, du ciel et de l’eau, les maisons

et leurs cimetières, quelques oiseaux perchés, des étangs, des

buissons, des pylônes, des jardins, des cabanes, des cheminées

d’usines, des hôtels de la gare, des faubourgs, des fumées, des

clochers, des carcasses, des branches coupées en vrac ou nouées en

fagots, des Citroën et des Peugeot, des salons de coiffure et des cafés

du coin, des châteaux, des tourelles, des parkings, quelques palmiers,

trois cerisiers, des panneaux, des feux rouges, des labours encore, des

tracteurs avec leur cortège de mouettes et de corbeaux…

On pourrait imaginer que le degré zéro du carnet se tienne à cela :

suivre la route et accueillir le monde tel qu’il semble venir,

survenant de toutes parts, en kyrielle et en vrac.

Ce monde, à vrai dire, je ne vais pas le chercher très loin. Je ne

m’engage pas, pour écrire, dans des voyages fabuleux (s’il en est

encore) dont il importerait de rédiger la chronique. Je ne suis pas en

quête de soieries, de joyaux, ni de capiteux parfums. Mes circulations

d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec l’usage ancien de l’exotisme comme

piment ou dérivatif : rêverie sur une paradisiaque innocence,

enfièvrement érotique, bourlingue oisive, chromos du cocotier et du

chameau... Il ne s’agit pas non plus d’un usage tactique et ironique du

regard de l’autre, façon Montesquieu ou Voltaire, accusant de sa

candeur feinte notre fatigue locale….

C’est dans une circulation somme toute assez peu décalée (en retrouvant

dans un pays lointain des façons d’être tout ordinaires, du très proche

dans l’ailleurs) c’est donc en délocalisant mes habitudes, que

j’éprouve l’heureuse sensation que ce monde me concerne et qu’il me

faut le dire.

Il se pourrait tout simplement que le même, sous d’autres cieux, soit

un peu plus saillant. Que j’y porte une neuve attention, rythmes et

appuis changés.

Le carnet invite à cela : sortir (un peu, beaucoup, passionnément) de

soi : s’extraire du ventre maternel, franchir les « anciens parapets »,

se voir en autre parmi les autres, congédier classements et doctrines,

modifier ses appuis, réapprendre à s’orienter, restaurer un usage du

monde, une conscience du terrestre, découvrir d’autres températures,

subir d’autres intempéries.

Une curieuse bonne nouvelle nous est apportée par ces carnets. Celle

précisément dont est porteur le poète : « tout n’est pas déjà

déterminé, arrêté, figé, reconnu… » et « il y a la place de passer de

profil là où on croyait que c’était plein ».

Il reste sur la terre du jeu, de l’air et de l’espace. De l’étendue et

du relief, de l’autre et du semblable, de la différence et de

l’identité. Tout n’est donc pas égal, indistinct à force d’usure. La

terre n’est pas cet espace plan déjà parcouru et déjà connu, identique

en tous ses points. Le monde est autrement copieux, divers et

surprenant. Il reste à percevoir autant qu’à rechercher.

|

|